Abordaje de la Exploración de los Procesos de Utilización de Conocimientos e Investigación

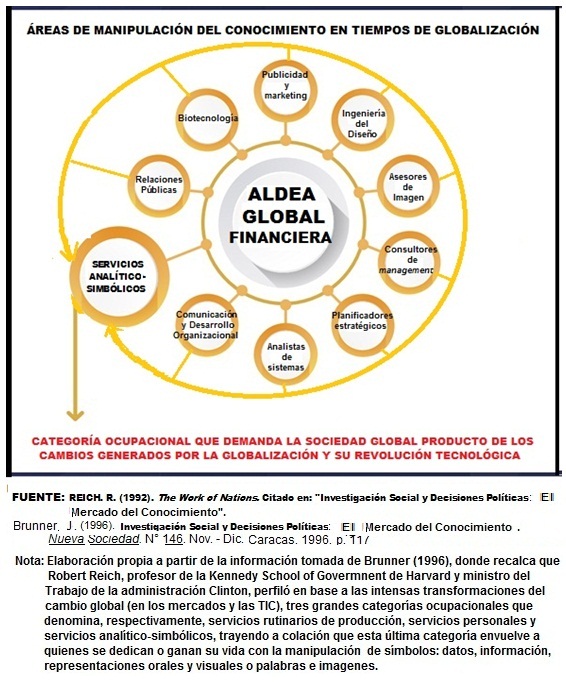

Analizar el servicio analítico-simbólico supuso en primer lugar un problema metodológico ya que el abordaje de los procesos de utilización de conocimientos e investigación son complicados. En un lado, la noción pedagógica de su difusión, la cual es muy prolífica y tampoco es mi campo. Por lo tanto, las apreciaciones a formular las daré a partir de estudios sobre la participación de los investigadores educacionales en los procesos de formulación y decisión de políticas, y de mi experiencia en el campo de la investigación social. En el otro, las implicaciones de la política de implementación, la cual involucra modelos de concebir su incorporación a los procesos de decisión. También aquí coexisten dos visiones básicas -o paradigmas- que postulan manejar, y prescriben cómo operar, la relación entre conocimientos y procesos de decisión pública. (…)

En este sentido, Brunner (1966) ubica, de un lado las posiciones que se afianzan en “un verdadero acto de fe en las ciencias”, al cual cataloga de ‹‹modelo iluminista››. Estas, a decir del autor, se encaminan en una actitud “favorable a la ingeniería pública y social”. Se busca resolver problemas de control simbólico de la población, poniendo énfasis en la necesidad de racionalizar los procesos de decisión y coordinación, mediante la incorporación de componentes de información y conocimiento producidos por la investigación social. Según los estudios disponibles, las expectativas generadas por esta visión sobrepasan con mucho su efectividad empíricamente constatada, ya que un problema o asunto cuya resolución dependa en cierta medida al menos de mayor información, que calcen con las circunstancias dentro de las cuales la decisión será hecha, y que no entren en conflicto con intereses políticos fuertes, para que ocurra esa aplicación directa de conocimientos a decisiones pendientes se requiere un conjunto extraordinario y concatenado de circunstancias que difícilmente concurren en la práctica. (Brunner, 1996:111).

Por el otro, Brunner destaca lo que denomina ‹‹autorregulación de la sociedad››:

…el cual supone una concepción diversificada del conocimiento, una valoración de las prácticas locales que llevan a adoptar decisiones y conduce, por lo mismo, a una actitud escéptica frente a las pretensiones de la ingeniería política y social. (p.110)

Por esa vía, de la investigación que provea esa información, se espera elevar los niveles de productividad y adaptación de los sistemas y dar una autoconducción negociada a dichos sistemas. En dichas investigaciones participan múltiples actores, todos ellos dotados de conocimiento local, información parcial y un capital acumulado de prácticas que, “al ponerlos en juego interactivamente busca arribar a la ‹‹solución›› del problema, que puede consistir nada más que en su desplazamiento, transformación o simplemente en ‹‹pasar›› a través de él conforme los actores se las van arreglando” (Ibíd., p.112), es decir resolver problemas a la manera del ‹‹muddling through›› (procesos de ‹‹embarrados›› o ‹‹con embarradas››).

Desde el punto de vista estratégico, este modelo involucra los agentes –incluyendo los funcionarios decisorios- que producen interactivamente ciertos arreglos más o menos eficientes, para lo cual utilizan información y conocimientos tamizados por ‹‹consideraciones instrumentales››, que podrían llegar a inducir, limitadamente, en los procesos de toma de decisiones y ‹‹solución de problemas››.

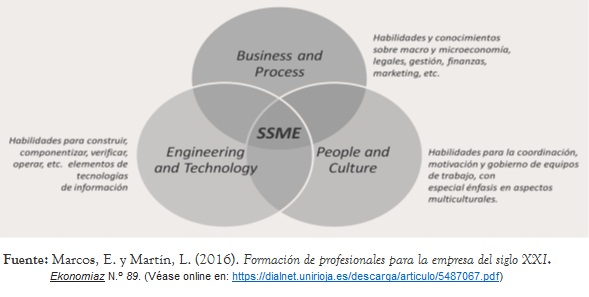

Por ejemplo, Italia, Japón, la República de Corea (en Corea del Sur y Japón ha sido el resultado, entre otras cosas, de un proceso único de adopción de un consenso entre los sectores público y privado, que ha configurado la política gubernamental para fomentar la sociedad de la información) y Singapur, que adoptaron en una fase temprana, las tecnologías móviles y ubicuas de la tercera generación, están a la vanguardia en el uso de esta tecnología. Hoy se presentan novedosas alternativas al aprendizaje electrónico a partir de la utilización de la tecnología móvil, es el caso del aprendizaje móvil. Sin embargo, con este elemento no es suficiente, es necesario combinarlo con otras tecnologías y situaciones de enseñanza, es esta la instancia denominada <>.

● Análisis de la deslocalización cultural

Tal como aclara Mario Dehter (2014), como efecto colateral de la globalización muchos suponen que se deslocaliza la cultura local. Producto de la deslocalización cultural, para el crítico argentino, quizás por eso el “efecto gangnam style” resulte otra manera de apreciar por qué hoy importa más nuestro e-mail o nuestros ID en LinkedIn, Google, Facebook y en Twitter que nuestra dirección postal, nuestro teléfono e incluso nuestro DNI:

Cada uno de nosotros, como individuos entrelazados en la sociedad global, estamos más definidos por las redes a las que estamos vinculados y lo que compartimos, que por nuestros antecedentes familiares, títulos o actividades profesionales.

La globalización expresa no sólo un proceso de globalización económica, sino igualmente cultural, caracterizado, desde este último contexto, por un debate permanente que se desarrolla dentro de continuos que van desde la lógica de la racionalidad económica hasta el progresismo cultural de la sociedad, dadas las profundas implicaciones del fenómeno globalizador en la complejidad identitaria y educativa del individuo. Estos factores sociopolíticos y culturales son vertientes, precisamente, del marketing consumista y político-electoral de las estrategias manipuladoras desarrolladas por las corporaciones del mercado de inversiones del capital desarrollista global.

Así, en este marco de referencia epistémico, solucionar dentro de un sistema democrático los problemas de los efectos distributivos sociales y ambientales perniciosos que provocan sus implicaciones socio-culturales, asegurando la primacía de los gobiernos nacionales y locales como los pilares de la gobernabilidad económica global, cuyos asesores, consultores y profesionales de la manipulación del conocimiento analítico-simbólico son el staff profesional empresarial que demandan, es la tarea, desde una perspectiva crítica interpretativa, que debe abocar la actividad intelectual de la investigación social.

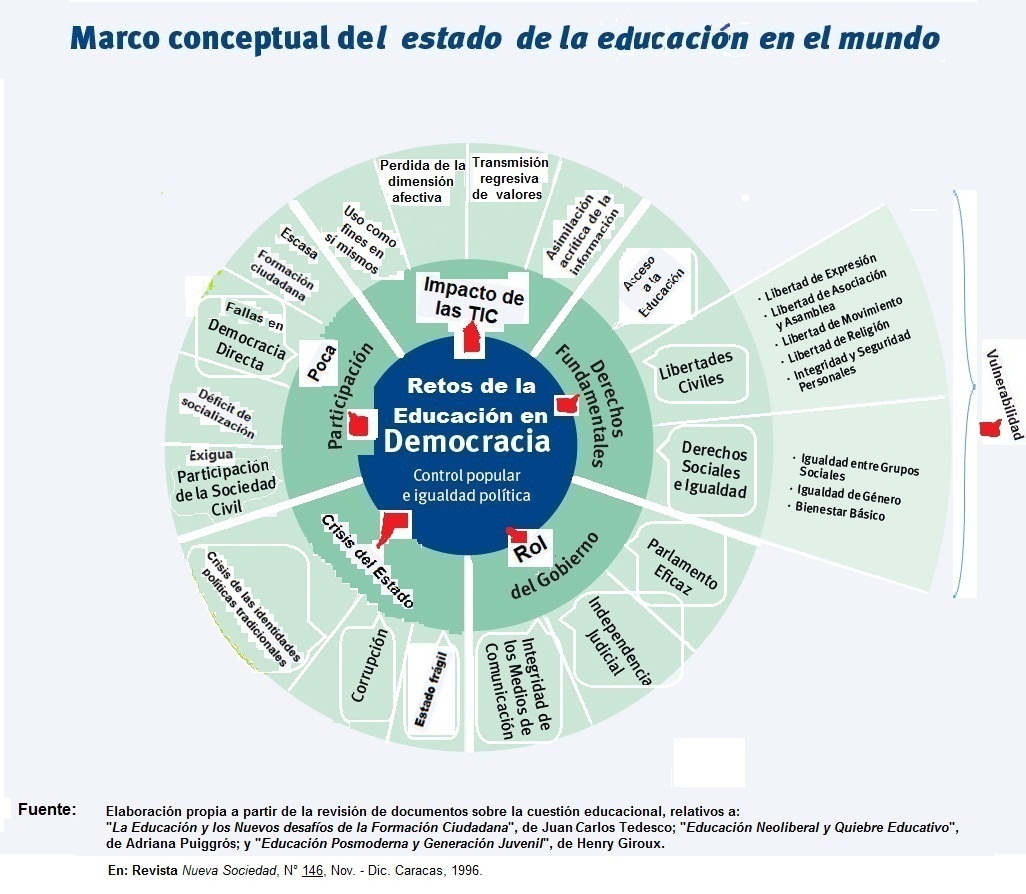

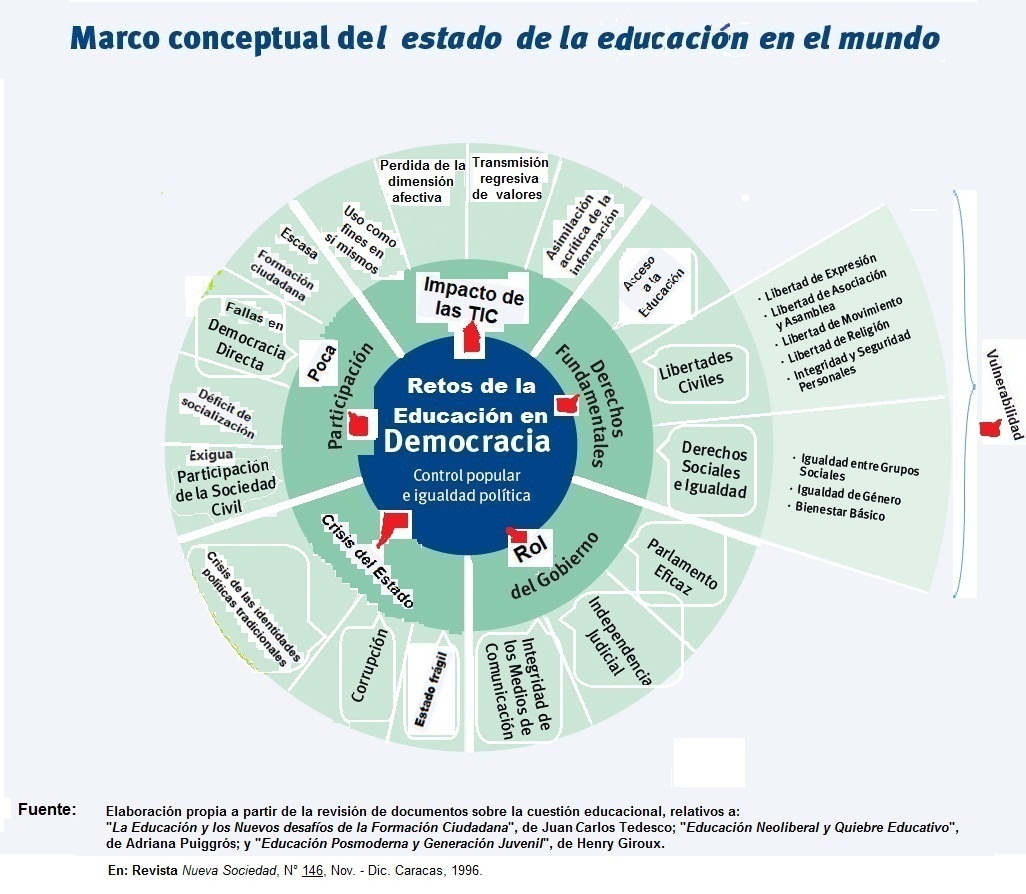

Si la construcción de la realidad es sinónima con la construcción de conocimiento, y a la vez es sinónima con el cambio, entonces se puede constatar definitivamente que antes de analizar y generar experiencias es imposible definir un resultado. La idea, o mejor dicho, las ideas -múltiples, de diferente procedencia- sobre el rediseño curricular o a los desafíos didácticos vinculados al desarrollo vertiginoso de la globalización económica y multidimensional de las TIC, parecen confluir en un hasta ahora no definido, mucho menos delimitado, marco conceptual en cuanto a su aplicabilidad socio-política. La preocupación proviene, además, de la necesidad de re-definir los contenidos socializadores –valores, normas y actitudes- que definen la democracia de las sociedades contemporáneas, a través de una genérica señalización de la desestructuración de la cuestión sociopolítica y cultural.

● Análisis del déficit de socialización

Los cambios introducidos por las nuevas tecnologías de comunicación crean una nueva cultura, basada en la automatización del conocimiento y en su transmisión global instantánea. Con ello se da paso a los procesos virtuales, desaparecen el tiempo y la distancia, cambia el ritmo de producción, la vida se modifica y se modifica el metabolismo social y económico, al igual que las relaciones de poder. Ahora, ¿a qué lleva este cambio de metabolismo?

Los cambios en las relaciones de poder y en las relaciones de producción provocan modificaciones sustanciales en el terreno de las relaciones de experiencia que singularizan la vida de los ciudadanos de la era de la información y que tiene que ver con la transformación de los escenarios cercanos de socialización. Estos escenarios, que tradicionalmente han moldeado la socialización, como el hogar (la familia), el grupo de iguales (vecindad), el pueblo o el barrio, la escuela y la empresa (el trabajo), han sufrido modificaciones importantes tanto en su configuración interna como sobre todo en su posición relativa y en su función como plataformas de socialización de las nuevas generaciones de la era digital.

El cambio que identifica mejor la transformación sustancial de la vida cotidiana se refiere a la omnipresencia de la información como entorno simbólico de socialización: “Vivimos en un entorno fundamentalmente simbólico. Como afirma Castells (citado por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente: ITESO, 2013), en la economía contemporánea el trabajo no cualificado y las materias primas dejan de ocupar un lugar tan estratégico como en el pasado”. Por otra parte, la televisión, los terminales y pantallas en general, los videojuegos y las redes sociales virtuales se han constituido en el más influyente contexto de socialización, el escenario cercano que sustituyó el rol formador de la familia y también de la escuela, que rodeaba el desarrollo y crecimiento de los individuos, y condiciona ahora con fuerza y perseverancia la formación, de manera muy especial en la etapa de la adolescencia, de sus opiniones, creencias, intereses y tendencias, creando una socialización más plural, pero también a veces incompatible con los propios presupuestos, valores y propósitos. En especial, según el ITESO (2013), el déficit de los procesos actuales de socialización se ubica fundamentalmente en el territorio de los sentimientos, valores y conductas.

La erosión de la capacidad socializadora no sólo de las instituciones educativas sino del conjunto de instituciones clásicamente responsables de esta función, es lo que podría llamarse el ‹‹déficit de socialización›› que caracteriza a la sociedad actual. Básicamente, vivimos un periodo en el cual las instituciones educativas tradicionales –la familia y la escuela— están perdiendo capacidad para transmitir valores y pautas culturales. Esta pérdida de capacidad viene de una crisis institucional que ya se reflejaba en el último tercio del siglo pasado, puesto que es bien sabido que la cultura escolar se venía aislando significativamente de la cultura social y que frente al dinamismo del cambio social, permanecía estática e inmutable. Pero la pérdida de esa capacidad socializadora, —y que no es sólo de aquellas instituciones formales— afecta no solamente a las mismas sino que se refleja también en la sociedad en general, enfatizada sobre todo en la transculturización y el deterioro de los sistemas de valores, promovida por la modernización. Para decirlo en pocas palabras, el ‹‹déficit de socialización›› producido por los cambios en la escuela y en la familia, en el cual los contenidos de la formación cultural básica, de la socialización educativa primaria y del hogar, comienzan a ser transmitidos sin tanta dimensión afectiva como tradicionalmente lo era en el pasado, no ha sido cubierto por los nuevos agentes de socialización: los medios masivos de comunicación.

Obviamente, los medios de comunicación social, y en especial la televisión, no han sido diseñados como agencias encargadas de la formación moral y cultural de las persona, a pesar de que sí transmiten programas de formación cultural y valores humanos, entre la diversidad de recreaciones que brindan más allá de su rol publicitario y de entretenimiento. Al contrario, como bien lo resalta Tedesco (1996:82), “su diseño y su evolución suponen que dicha formación ya está adquirida y, por eso, la tendencia actual de los medios consiste en depositar en los ciudadanos mismos, la elección de los mensajes que quieren recibir”.

Las transformaciones sociales han menoscabado las bases no sólo del Estado, la sociedad, sino igualmente de las identidades tradicionales, los valores y fundamentos, ya sean de tipo profesional (desaparición de los oficios, cambios profundos y permanentes de las áreas laborales, necesidad de reconversión profesional permanente), de tipo espacial (migraciones, movilidad espacial o territorial) o de tipo político. El cambio, acelerado y profundo, ha conllevado a lo que algunos analistas definen como la pérdida de continuidad histórica (Tedesco (1996). Esta aparición fenomenológica de ‹‹falta del sentido››, al menos a nivel de los Estados-nación (más adelante veremos la relación del Estado democrático y su rol formacionalen la era digital), no es un problema local sino universal, en vista del proceso de transculturación (término antropológico introducido por el cubano Fernando Ortíz, citado en Aguirre, 2018) promovido fundamentalmente por las TIC, bajo la cual se transmiten los cursos y rumbos de la cultura y valores de la sociedad global como parte de nuevas condiciones culturales, donde el intercambio entre culturas se vuelve una “necesidad” con claras hegemonías —de desenvolvimiento de ciertas dinámicas de dominación cultural invisibilizadas— en el marco de una circulación “global”.

Los cambios culturales representan los cambios en la historia, como fue la cultura de la sociedad agraria que evolucionó hacia la cultura de la sociedad industrial, o la colonización de África y América, que implicó la aculturación de las comunidades autóctonas. Sin embargo, nada como lo que está sucediendo con la aparición del Internet. En efecto, y de acuerdo a Arturo Escobar (citado en Aguirre, 2018):

…el lenguaje de la complejidad presente –tal vez– esté señalando que es posible para la(s) tecnociencia(s) y, en específico, para la cibercultura contribuir al diseño de otras formas de vida y de mecanismos de estructuración de la vida y del mundo. Se trata de posibilidades de repensar lo que circula en la red, muy marcado y condicionado por intereses económicos de lógica neoliberal; donde el mercado, rige y reina en lo que subyace y predomina en las redes. Se trata de hegemonías invisibles que circulan y formatean modos de hacer, de interactuar y de pensar. (p.133)

● Análisis de la ubicuidad

A continuación presentamos un análisis sobre los enfoques teóricos que contribuirán con la comprensión del fenómeno. Seguidamente, profundizaremos en el concepto de ubicuidad educacional y la relación simbiótica entre el Estado y su rol formacional, en cuanto estructura formal que ostenta el ámbito educativo organizado. Y para finalizar, precisaremos la relación que existe entre utilización de conocimientos e investigación.

¿Qué es la ubicuidad?

Para entender este punto, hay que referir de entrada que la ubicuidad espacial es el goce virtual de estar “…en cualquier lugar”. Es decir, ya no estamos conectados con toda la información disponible en el mundo digital sólo cuando enciendes la computadora, bien sea en el hogar o el trabajo; lo estamos con el móvil, tablet, smartwatch, en el café-Internet, el hotel, el auto, entre otros.

En el uso cotidiano, la palabra “ubicuidad”, alude, por lo tanto, a la omnipresencia, a la posibilidad de estar en varios lugares simultáneamente desafiando las limitaciones impuestas por el entorno físico. Consecuentemente, la ubicuidad supone una especial capacidad para la flexibilidad y la adaptación a contextos diversos y en constante movimiento. El término, puede sugerir adicionalmente, la necesidad de una capacidad para reconocer pertinentemente un contexto, valorarlo y saber cómo actuar en él. En concreto, vivimos en un mundo de conexiones, donde los demás están omnipresente en nuestras vidas, al cual también se han sumado las cosas a través de la telefonía móvil, la informática inteligente o APP (abreviatura de la palabra inglesa Application: la app, es una aplicación de software diseñada para ejecutarse en los smartphones -teléfonos inteligentes-, tabletas y otros dispositivos móviles).

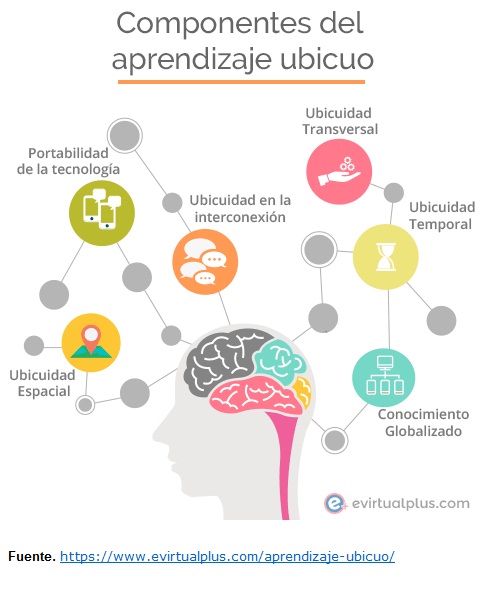

En forma genérica se define al aprendizaje ubicuo (u-learning) como un sistema de aprendizaje en línea (o e-learning) que permite al individuo aprender en cualquier momento y lugar en donde pueda llevar un dispositivo electrónico móvil (Jones y Jo 2004, citado por Villa Martínez et al, 2010. En: Caldeiro y Schwartzman, 2013). Pero el acceso continuo a la información supone o implica que los demás también tienen acceso constante a dichos dispositivos, ya que, las redes nos ponen al alcance de los demás.

Pero además, como afirma Burbules (2012), para que el aprendizaje sea ubicuo, se requiere una experiencia más distribuida en el espacio y el tiempo. Sin embargo, aún son pocas las precisiones disponibles teóricamente por lo que nos proponemos revisar con mayor profundidad el sentido que le damos al término “ubicuidad” y sus implicancias en materia de aprendizajes.

Así, la ubicuidad en el proceso de aprendizaje, requiere considerar la masificación del uso de los llamados dispositivos móviles (digitales, portátiles, con acceso a Internet y capacidad multimedia). Hay que entender, entonces, que el concepto de aprendizaje ubicuo se vincula a tres categorías relacionadas: lo disperso, en donde el volumen de los contenidos publicados tiene su correlato en la difusión (en ocasiones “viral”), la no jerarquización y la fragmentación; lo efímero, en donde la circulación marca un ritmo acelerado que torna a lo novedoso en algo rápido y fugaz; y lo importante, que refiere básicamente al criterio que permite, simultáneamente, focalizar y/o descartar.

De las vinculaciones entre estas categorías surgen las posibles intersecciones que se articulan como retos educacionales en tiempos de globalización y democracia, resumidos en torno de una pregunta central: ¿cómo construir propuestas educativas valiosas y conceptualmente validas en tiempos de ubicuidad y crisis de mutación de normas, valores y gobernabilidad? (Ver Figura 2). El desarrollo vertiginoso de los medios de comunicación y en general las tecnologías hacen pensar que no se trata sólo de adquirir equipamiento y modernizar las instalaciones y las redes locales, sino de incorporar nuevos conceptos de producción y servicios, una nueva visión del mundo, de la sociedad y del trabajo, pues los nuevos escenarios así lo exigen.

Figura 2: